日々のこと

- 2022-05(2)

- 2022-03(1)

- 2022-01(1)

- 2021-11(1)

- 2021-08(2)

- 2021-07(2)

- 2021-06(2)

- 2021-04(1)

- 2021-03(4)

- 2021-02(3)

- 2021-01(2)

- 2020-12(5)

- 2020-11(3)

- 2020-09(5)

- 2020-07(2)

- 2020-04(2)

- 2020-03(3)

- 2020-02(2)

- 2019-12(3)

- 2019-11(4)

- 2019-09(3)

- 2019-08(3)

- 2019-07(5)

- 2019-06(5)

- 2019-05(3)

- 2019-04(1)

- 2019-03(4)

- 2019-02(1)

- 2019-01(1)

- 2018-12(6)

- 2018-11(4)

- 2018-10(1)

- 2018-09(5)

2021/06/07

「美しい花図鑑」原稿の公開

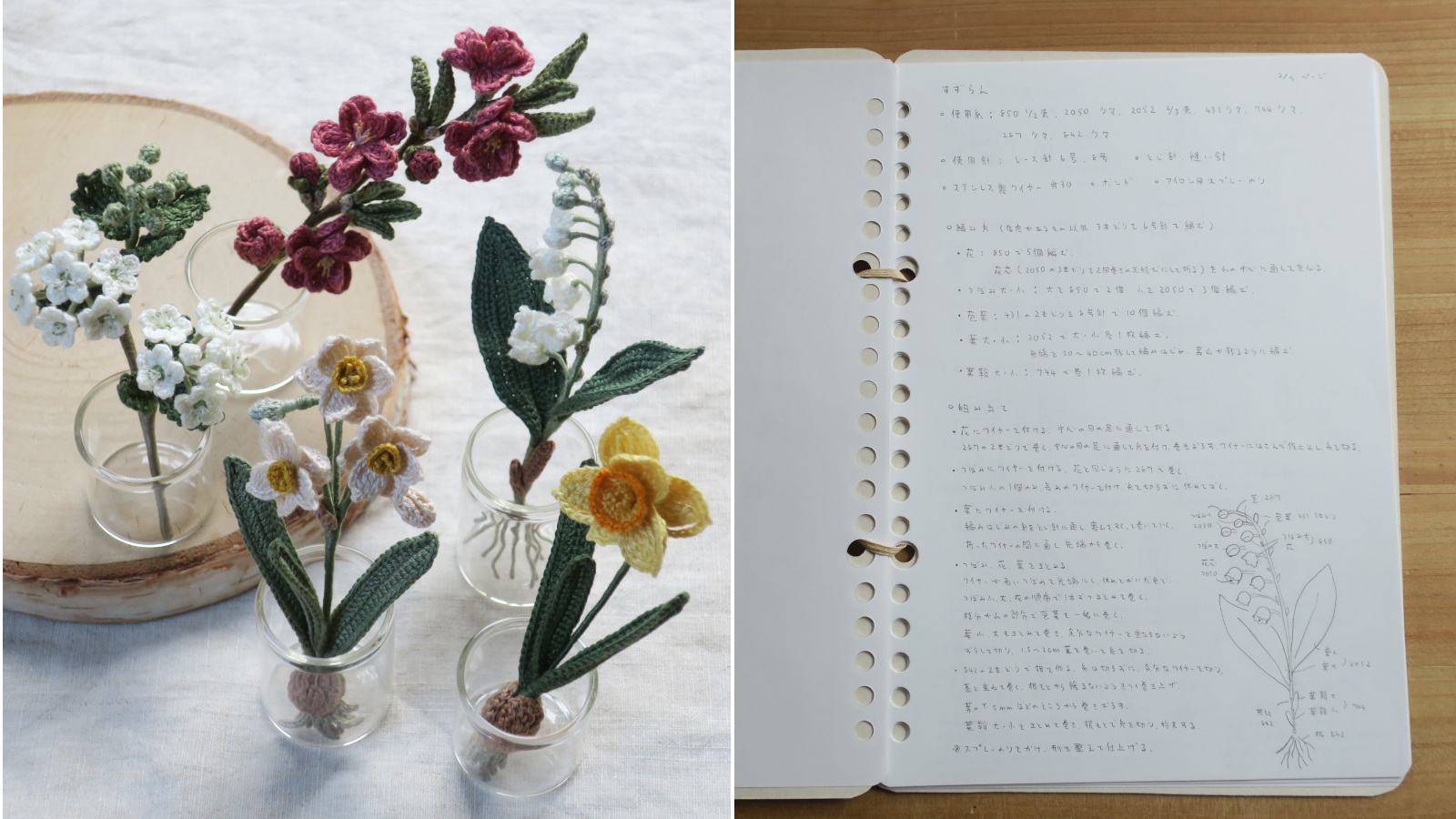

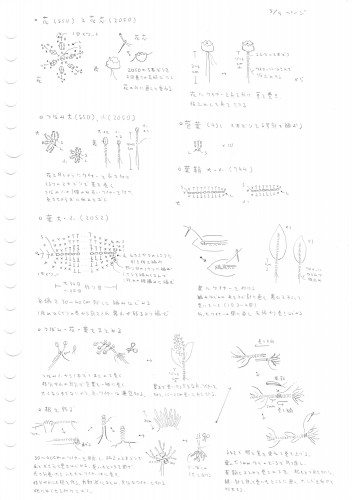

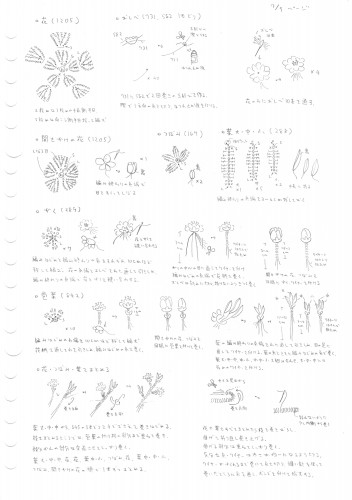

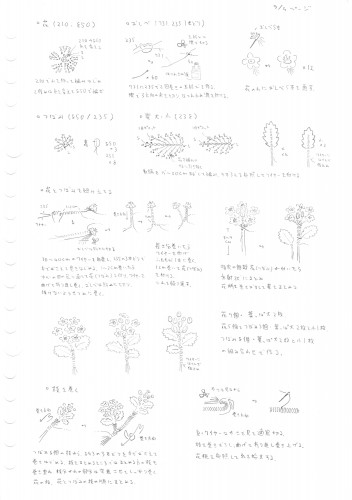

「刺しゅう糸で編む 美しい花図鑑」発売からだいぶ日が経ってしまいましたが…。原稿を公開いたします。

「花図鑑」レシピ提供の経緯につきましては、以前の記事でお話しさせていただいた通りです。

同意なく材料を変更していたことももちろんですが、今回は校正・チェックを一切させていただけなかったので、原稿と食い違っている部分、勘違いと思われる部分がそのままになっています。

また、材料を変更するならそれに伴って様々なところに変更点が出てくるはずですが、そのあたりもどうも中途半端なようです。

原稿はあくまで叩き台であり、編集されることが前提で、公開するようなものではないのですが…。

書籍のほうが不完全な以上、何かのご参考になれば、と思い、公開させていただくことにしました。

言い訳を少し。

どちらかといえば読者のかたにではなく、編集やスタッフのかたにお伝えするつもりで書いたものなので、省略も多く、確認されることが前提の分かりづらいものとなっております。

そもそも、編み図の書き方など習ったこともないので、見よう見まねでそれらしく書いただけですし…。

本来であればそれを伝わりやすいように書き直すのが編集のお仕事のはずなのですが、今回は機能しなかったので…。

元の原稿を公開したほうがまだマシなのでは、と思い。

ご質問などございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせくださいませm(_ _)m

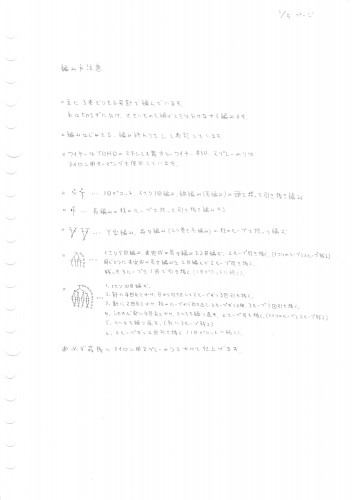

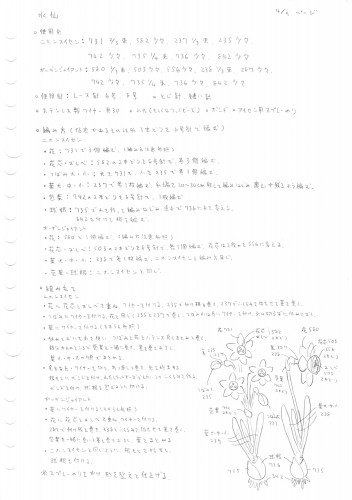

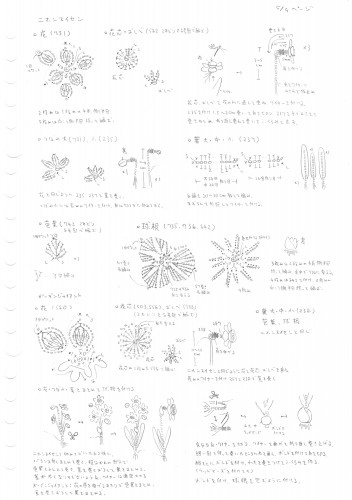

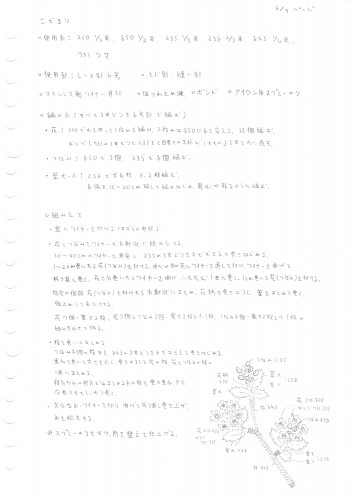

〇編みかた注意

刺しゅう糸の扱いかたや、編み図の表記、分かりにくい編み目記号などについて補足しています。

書いてありますように、最後の仕上げはアイロン用スプレー糊(アイロン用キーピング)をかけ、手で形を整えます。

仕上がりに差が出る大事な工程です。びしょびしょになるくらいまでかけるので…。紙を巻いたワイヤーをあまり使いたくないのはそのせいです(^ ^;)

書籍では吹きかけるだけとなっていますが、かけたあと、濡れた状態でしっかりと形を整えることできれいに仕上がります。

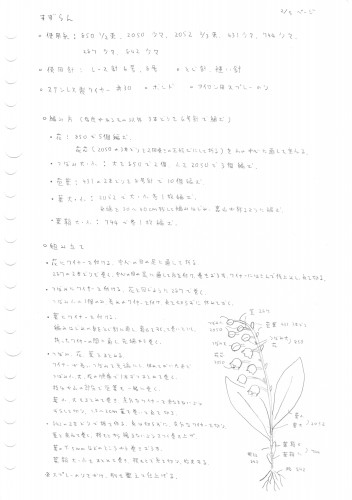

〇すずらん

葉っぱにワイヤーを付ける工程が、水仙、こでまりにも出てきますが、全部同じなのでここでしか説明していません。

省略できるところは省略しようと思い…。すずらん参照としています(; ´∀`)

作り目のくさりの裏山を編み残し、とじ針を使ってワイヤーと巻き付けていきます。

「野の花コサージュ」と同じ作りかたですが、編みはじめの糸端を残して使っています(糸端の始末が減ります)。

最初に折ったワイヤーの間に通すことになっていますが、そうしないと巻いた後でワイヤーを引っ張ると抜けてしまうからです。書籍では一目ごとに間に挟んでいるような図になっていますが、なぜそうしているのかは分かりません。

〇水仙

白いほうは日本水仙、黄いろいほうはガーデンジャイアントのつもりです。

ガーデンジャイアントの大きな花びらを編むために、とてもややこしい編みかたをしています。最初の編みかた注意のページで詳しく説明していますが、Y字編みと2目一度を組み合わせたような編みかたです。

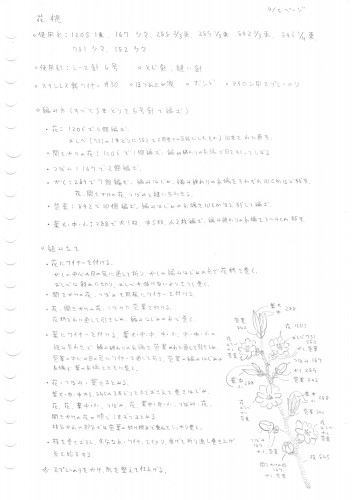

〇花桃

花びらが丸まりがちなので、仕上げの糊は特に重要です。

葉っぱは糸端をわに通して固定するだけになっていますが、巻きが緩いと緩んでしまうので、縫い付けたほうが丈夫になるかもしれません。

〇こでまり

おしべは花桃と同じです。書籍の写真説明では一回巻きの玉結びを2つ作っていますが、図の通り2回巻きの玉結びです。

頭になる糸(235)を針に通して作ったほうが作りやすいかもしれません。

―― ※ ※ ※ ――

今回、「他の作家さんがたとの兼ね合い」ということで、同意もなくステンレス製カラーワイヤーがフラワー用ワイヤーに変更されてしまったわけですが…。

実際、他の作家さんがたはフラワー用地巻きワイヤーを使っているようなので、そちらのほうが一般的な材料なのかもしれません。

Chi・Chiはふだん地巻きワイヤーを使いませんが、食わず嫌いも良くないので、#30 の地巻きワイヤーを買ってきて検証してみました。

時間的な余裕がないので、作品を仕上げるほどの徹底的な検証はしていませんが…。

番手は同じ#30 ですが、だいぶ太く感じます。もっとも、違うメーカーの違う製品で番手はあまり関係ないのですが。

0.29mm、ということなので、ワイヤー自体の太さはやや細めなくらいです。鉄は硬いイメージでしたが、ずいぶん柔らかく、弾力もないように感じます。紙を巻いている分しっかりしていますが…。

0.45mmと記載しているものもあるので、紙を巻いた太さはこちらでしょう。約1,5倍です。感覚的にもそんな感じです。

1本2本だと、それほど差が出ませんが、束ねれば束ねるほど差は大きくなります。

すずらんのように短いワイヤーを付けた花を束ねてまとめていく作りだと、茎がだいぶ太くなってしまいそうです。ステンレス製ワイヤーでもだいぶ太く感じたので…。茎が太すぎると植物の華奢な感じがなくなるので、重ねる部分を少なくして切っていくしかないですが、重ねた部分があまり少ないと丈夫でなくなるので…。

いっそのこと長い一本のワイヤーで巻きながら花をつけていったほうがいいかもしれません。紙が剥がれてきそうですが…。

書籍では水仙を写真で説明していますが、すずらんは作って確かめることはしなかったのでは、という気がしています。

なぜ地巻きワイヤーのほうが普及しているのか、Chi・Chiには分からないのですが、(「造花といえば地巻きワイヤー」というようなイメージの問題かもしれません)地巻きワイヤーのいちばんの利点は糸が滑りにくい、ということかと思いました。

ステンレス製ワイヤーを使うときは、糸端を一緒に巻いて滑り止めにするのですが、滑り止めがなくても巻きやすいのです。

また、折り曲げるところなども、ステンレス製ワイヤーだと隙間ができないように重ねて巻く必要がありますが、地巻きワイヤーはあまり気にしなくて良いようです。

むしろ重ねて巻くと太くなってしまうので…。材料を変更するならその辺りも気にしなくてはならないところです。

しかし、いちばん気になったのは糊をかけたときのことです。

何度も書いていますように、糊をたっぷりと付けて手で形を整えることで、仕上がりに差が出るので、省くことはできない工程です。

紙を巻いたワイヤーに糊をかけるとどうなるのか…。ワイヤーのみで試してみたところ、思いのほか、紙が剥がれてくるようなことはなく、丈夫でした。

しかし、黄緑色のにじみが出てきました…。

刺しゅう糸のほうで吸い込むかは分かりませんが、色移りの可能性があるので…。どうしても地巻きワイヤーを使うなら、白いものを使用したほうがいいかもしれません。

いずれにしても、地巻きワイヤーを使う利点は、Chi・Chiにはあまり感じられませんでした。

錆びる心配もありませんし、Chi・Chiはこれからもステンレス製ワイヤーを使い続けると思います。

―― ※ ※ ※ ――

こちらの同意なく編集部の一存で材料を変更されてしまった上、校正の機会もなく間違いもそのままに出版されてしまった「刺しゅう糸で編む 美しい花図鑑」ですが、訂正サイトにお詫びと訂正が掲載されたようです。

わたしは同意していません。

問題が明るみになったあと、編集部長のかたからお詫びの言葉と訂正の提案をいただいたのですが、了承しませんでした。

メールでは「掲載の了承をいただけたら進行手順についてご相談したい」とあるのですが…。またしても反故にし、一方的に掲載されてしまいました。

そもそも、読者のかたがわざわざ調べてみなくては辿りつけないような訂正サイトにどれほど意味があるのかもわからないのですが、訂正箇所も材料の変更だけではないのです。

できれば写真も差し替えてほしいですし…。しかし、販売されてしまったものはもうどうしようもありません。

信用ならないところとこれ以上ていねいなやり取りを積み重ねられるとも思いませんし…。そう考えて了承しなかったのでした。それなのに…。どこまでも不誠実なところです。

訂正内容は、あくまでも「表記間違い」で押し通しています。

説明の写真などはどうする気なのか…。

メールで捨て台詞のように「編集部が手を加えたことはどこかに明記しておいてください」と申し上げたので、それは書いておいてくれたようですが…。「表記間違い」なのにどこに手を加えたと言うつもりなのか。矛盾にはすべて目を瞑って、問題が解決したことにしたいのでしょう。

読者のかたに対する責任など、まるで感じていないのですね。

同意もなく、校正もチェックもできなかった以上、「美しい花図鑑」に対してChi・Chiは責任を負いかねます、と再三申し上げています。

責任を負いかねるので、報酬も受け取ってはいません。

発注書は開封せず送り返したので、けっきょく額面も知らないままです。

書籍が発行された後に発注書が送られてくる、この辺りも作家と編集との不均衡を助長しているのかなという気もしています。いくらでも買い叩けるわけですし…。こちらには裁量権もありません。

他の作家さんがたが良しとしているのに、わたしひとり言い出すつもりはありませんが…。

このような形でのご依頼は二度と受けないつもりです。

ボランティアもいいところですが、読者のかたにはなにがしかの責任を感じるので…。このような形になりました。

けっきょくのところ、Chi・Chiが向き合うべきなのは作品であり、作品を好きになってくださるかたがたです。

間に入る人をどう選ぶのか、どう仕事として成り立たせればいいか…。また考えていかなくてはなりませんが…。

最近は美術展の出展ばかりで、懐に余裕がないので、なかなか困ったことです。さてどうしよう(´・ω・`)

2021/04/24

「美しい花図鑑」”レシピ提供”につきまして

本来であれば「嬉しいお知らせです」と言いたいところなのですが…。

残念ながら、今回は納得しがたいことが多々あり、素直にお知らせすることができません。

年始のご挨拶でもちらっと触れましたが、年末年始、刺しゅう糸を編んで「できるだけ細部にこだわったリアルな」作品に取り組んでおりました。

「刺しゅう糸で編むかぎ針編み 美しい花図鑑」レシピ提供のお仕事であり、4月30日に発売の予定です。

今回、原稿を仕上げてお送りした後、校正はおろか確認の機会さえも一切いただけませんでした。

編み図やその他の図はトレースしたものとなりますし、説明も「原稿そのまま」ということはないので、ふつうなら制作者のチェックは欠かせないはずです。しかしなぜか今回は確認の依頼がなく、問い合わせすら一切なく、不審に思って連絡してみたら、「もう終わった」と言われてしまったのでした。

その上、こちらの同意もなく、材料の一部が変更されていました。

作品写真に掲載されているものは、当然わたしが制作したそのままですが、違う材料、チェックしていない作り方説明では、同じものができあがるか疑問です。

デザイン・制作はChi・Chiとなっていますが、同意もなく改変されてしまってはレシピに責任を負いかねます。制作者のわたしに対しても、読者の方に対しても不誠実なのではないでしょうか。

経緯についてお話しさせていただきます。

1月半ば、作品の作り方原稿(手書き)を仕上げてお送りした後、当然あれこれとお問い合わせがあるものと思っていました。ていねいに書いたつもりの原稿ですが、不備は必ずあるし、他の人が読んで分かりにくいところもあるはずだからです。

ところがいっこうに連絡はありませんでした。ふしぎに思いましたが、はじめての美術展やてづバなど、忙しさにかまけてしまったのでした。

少し落ち着いて、何の連絡もないことが気になりました。時期的にはそろそろ校正の依頼があるはず。…しかし、そういえば今回は事前にそんな話は出なかったのでした。…それにしても、写真で説明する部分もあるだろうし、確認やチェックの機会はあるはず…。しかし、やはり連絡は来ませんでした。

「野の花コサージュ」のときは、原稿を渡した後、編集者さんから編み方や説明の分かりづらいところなどこまごまとしたお問い合わせがあり、それから作り方ページ・写真説明などの叩き台(いわゆるゲラですね)が送られてきて、編集者さんたちもチェックしますが、わたしもチェックします。訂正したものが仕上がると、もちろんそれもチェックさせていただきます。作品写真、添えられた文章などについてもチェックの機会をいただきます。

「野の花コサージュ」は著者本なので手厚かったところはありますが…。作った本人しか分かっていない部分もあるし、ミスも必ず出てくるので、何人もの目で、何重にもチェックします。校正の目は多いほうが良いのです。

それでも、見落としていた部分がいくつもあり、第2版が出たときに訂正させていただきました。(それでもまだ見落としがあり、お客さまにご指摘いただいたのですが、まだ訂正できていません…。申し訳ないことです。)

いいかげん不審に思ったので、こちらから連絡を取りました。

そして、「校正・確認はこちらでもうした」と言われてしまったのでした。

ぐずぐず思い悩まずにもっと早く連絡するべきだったのでしょう。

どうしようもなかったので、見本書籍が届くのを待ちました。

レシピ提供者には見本として発売日の少し前に1冊贈呈されます。

作品の返却とともに届いたので、さっそく確認しました。

編み図や説明、図など概ね原稿どおりの内容ではあるのですが、解釈違いや勘違い、理解できない部分をふわっと似たような感じにしたものの意味不明になっている図、図と違う写真説明や添えられた文章など、「…???」となる部分も散見されました。

しかし、そんなことが全部どうでも良くなるくらい衝撃だったのは、材料のステンレス製のカラーワイヤーがフラワー用ワイヤー(地巻きワイヤーのことだと思います)に変更されてしまっていたことでした。

Chi・Chiは基本的に地巻きワイヤーを使いません。(リース土台の芯くらいです。)

あまりなじみがないせいもありますが…。太めで硬いし、紙まで巻いてあって、細い糸を使った繊細な表現にはまるで向いていないと思うからです。(ときどきもっと細いワイヤーが欲しくなるくらいです。)

ビーズ細工用のステンレス製のワイヤーなら、曲げ伸ばししても丈夫だし、仕上げに糊をかけてびしょびしょにしても平気だし、錆びる心配もありません。

今回も、刺しゅう糸の3本取り・2本取りで編み、小さな花の細かい表現も多く、当然のようにいつもの#30のステンレス製ワイヤー(太さ0.3mm)を使用したのでした。

それが地巻きワイヤーに変更されていました。

慌てて問い合わせたところ、どうも他の作家さんがたとの兼ね合い、ということのようでした。

ステンレス製カラーワイヤーを使用するにあたっては、事前に編集者さんに確認を取っています。

あまり一般的ではないようだし、使ってもいい材料なのか、心配だったからです。

デザイン・制作に取りかかる前に、ビーズ細工用ステンレス製カラーワイヤー#30(TOHOさんのです)を使用するつもりである旨お伝えしたところ、「ワイヤーの件承知しました」とお返事をいただいたので、安心して使用したのでした。

不都合なのであれば、そのときに伝えていただいていれば、地巻きワイヤーに挑戦してみるなりワイヤーを使わないデザインで制作するなり、わたしもいくらでも対応できたはずなのです。

方針が変わったのであればそのときにご連絡いただいても良かったはずです。

それなのに、一言もなく一方的に変更されていたのでした。

わたし自身は地巻きワイヤーをほとんど使ったことがありませんし、同じ番手のものは今手もとにないので、検証することもできないのですが、同じものが同じように出来上がるか、はなはだ疑問です。

素材も違いますし、硬さや弾力も違います。細い糸で、滑りの良いステンレスワイヤーを使ったレシピと同じように作れば、作りにくいところも出てくるでしょう。

そうしたことの一切を検証する機会もなかったのです。デザイン・制作はChi・Chiとなっていますが、わたしはこのレシピに責任を負うことができません。

…そういえば、去年も似たようなことがあったのでした。

使っていいか不安な材料があり、何度か確認して大丈夫ということだったので、安心して使ったら作品と原稿ができあがったあとでやっぱり駄目だから作り直してくれと言われたのです。

そのときは突っぱねて、その材料で通してもらったのですが。

そのときとは違う人でしたが…。向こうの言う「承知しました」や「大丈夫です」は信用してはいけないのですね。学習能力がないのはわたしのほうだったのかも。

本来であれば、地巻きワイヤーで同じ作品が作れるか検証し、作りづらいようであれば改良し、増刷の際にでも書き換えてもらう、というのがあるべき社会人としての姿なのかもしれません。

しかし、心が折れました。

読者のかたにはたいへん申し訳ないことですが…。相手が不実の限りを尽くしているというのに、なぜこちらが誠心誠意対応しなければならないのか。

わたしはもう、金輪際、E&Gクリエイツとかかわりを持ちたくありません。

今後一切、です。

「美しい花図鑑」のレシピに対しても、責任を持てません。ざっと見たところ編み図はだいたい合っているようなので、「野の花コサージュ」をお持ちのかたは作れるのではないかと思います。無責任な言いようですが…。

今回の仕事を引き受けたのがそもそもの間違いでした。

楽しみにしてくださったかたには…。申し訳ありません。不徳の致すところですm(_ _)m

2021/03/31

日本の美術展「春の訪れ」が山本豊津賞を受賞いたしました

さてさて、たいへん嬉しいお知らせです。

2月11日~15日、東京上野の森美術館にて行われた「第26回日本の美術 全国選抜作家展」におきまして、Chi・Chiの出展作品「春の訪れ」が審査員賞「山本豊津賞」を受賞いたしました!

がんばった甲斐がありましたm(_ _)m

受賞作品は、5月31日~6月6日、東京駅直結のギャラリー八重洲・東京にて展示が行われます。

お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくださいませ(*^ ^*)

https://www.qualiart.co.jp/works/detail.php?kijiId=20210331155439

今回はじめて美術館に展示していただく、ということで、ずいぶん気合いを入れて作った作品ではあったのですが…。

「アート」と言っていいものかどうか迷うところもあるので、評価してくださった山本豊津先生が現代アートを扱う東京画廊の代表でいらっしゃることには、感慨深いものがあります。

Chi・Chiはあくまでも手芸作家であって、「アーティスト」とはちょっと違うかな、と思うのですが…。作った作品がどう受け入れられるかはまた別、という気もしますし…。何を作るのか、どう進んでいくのか、また思い悩むことになりそうです(^ ^;)

ともあれ、評価していただいたことはほんとうに嬉しいです。

暖かく見守ってくださった皆さまに心から感謝申し上げますm(_ _)m

2021/03/26

3月27日夜9時、minneにて球根植物と木瓜の花のコサージュを販売いたします

3月27日土曜日夜9時より、minneにて、てづバで残った作品の販売を開始いたします。

球根付きのチューリップと黄いろのフリージア、それに赤色の木瓜の花。

今回のてづバはなかなか売れ行きが良く、残ったのは3点だけでした(^ ^;)

ただいま展示中となっております。

よろしければどうぞ、ご覧になってくださいませm(_ _)m

2021/03/25

てづバ出展報告と今後の予定

こないだの日曜日、アート&てづくりバザールに出展してきました(*^ ^*)

屋内でのイベントとはいえ、あいにくの雨で、晴れていればもっと人出が多かったかなとは思うのですが、ここ数か月ではいちばん賑やかだったように感じました。

やはり春になると気分が浮き立ってお出かけしたくなるものですよね(^ ^;)

今回は球根植物と木の花を作ったのですが、道ばたの花というよりはお庭の花、園芸の花で、いつもよりカラフルではなやかだったせいか、目に留めてくださるかたも多かった気がします。

売り上げもなかなか良く、ありがたいことでした。

今回、リースの制作にぎりぎりまでかかってしまい、紙箱のことをすっかり失念しており、箱なしとなってしまったのでした(; ゚∀゚)

球根付きでやや大ぶりな作品だったおかげで、展示のときにはそう見劣りせずに済んだのですが…。申し訳ないことですm(;_ _)m

もう少し余裕をもたなくては…。毎回思うことですが…。

ともあれ、はじめての球根植物にチャレンジすることもでき、楽しい出展でした。

来てくださった皆さま、作品をお買い上げくださった皆さまに心からお礼申し上げます。

ありがとうございましたm(_ _)m

残った作品につきましては、いつもの通り、後日minneに出品いたします。

近いうちお知らせいたしますので、よろしければまたご覧になってくださいませm(_ _)m

今後の予定につきまして。

年始にお話ししました通り、「日本の美術展」でお世話になりましたクオリアートさんが主催の、「国際平和美術展」に出品させていただきます。

7月に池袋の東京芸術劇場で、9月にニューヨークのカーネギーホールで展示が行われます。

その後、10月には、奈良市美術館にて行われる「美術評論とともに観る美術展~観る・読む・感じる~」に参加させていただくことになりました。

なんだか、美術館に出展してばかりなような気がしますが…。人に就いて学んだことがなく、あまり評価、批評ということをしてもらった経験のないChi・Chiなので、いい機会なのかと…思いまして(; ゚∀゚)

今年後半はまたイベント出展したいなぁ、と思うのですが、当面は出展作品制作にかかりっきりになる予定ですm(_ _)m

2月に無事終了いたしました「日本の美術展」ですが…。出展作品「春の訪れ」にはまだお披露目の機会があるようです。

詳細は明らかになってからお知らせいたしますが、どうも嬉しいお話のようです(*^ ^*)

心血を注いだ作品なので、目に留めていただけるのは嬉しいものです。これからも、がんばらなくては…。

しかし、まずはminneに出品ですね(* ゚∀゚)

©2026

©2026